हम सभी के बचपन में हर कहानी की शुरुआत हमेशा ‘एक था राजा’ से होती थी। वह राजा भी सर्वगुण सम्पन्न हुआ करता था जो हर संकट से पार पाने की दैवीय सामर्थ्य रखता था। तो इस तरह एक यूटोपिया सा मन में बनता चला गया कि कहीं न कहीं एक ऐसा चरित्र ज़रूर है जो चमत्कारिक रूप से हर समस्या का समाधान कर सकता है और जिसे समाज द्वारा नायक की संज्ञा दी गयी है। सिनेमा जगत नें काल्पनिक चरित्र गढ़ कर इस धारणा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया कि नायक दैवीय गुणों से लबरेज एक अलौकिक प्राणी होता है जो कभी पराजित नहीं होता। अगर सैद्धांतिक रूप से थोड़ी बात की जाए तो काव्यशास्त्रीय परम्परा में नायक के चार प्रकार माने गए हैं- धीरोदात्त, धीरललित, धीर प्रशान्त, धीरोद्धत। ‘धीर’ होना एक आवश्यक गुण हैं। साहित्यदर्पण के अनुसार ‘आत्मप्रशंसा न करने वाला, क्षमाशील, गंभीर, सुख दुःख से प्रभावित न होने वाला, स्थिरप्रज्ञ, स्वाभिमानी, अपने कथन पर दृढ रहने वाला धीरोदात्त नायक है। धीरललित नायक वह है जो ‘कलाओं से प्रेम करने वाला हो, प्रसन्नचित्त और कोमल स्वभाव वाला हो तथा ललित क्रीडाओं में संलग्न रहता हो (उदाहरण के लिए दुष्यंत)| तीसरे प्रकार का नायक धीरप्रशांत है। (विद्वानों नें इसे क्षत्रियेतर बल्कि ब्राह्मण घोषित किया है।) ऐसे नायक चारुदत्त की श्रेणी में आते हैं। धीरोदधत नायक माया करने वाला, चंचल, स्वभाव से उग्र, अहंकारी, दम्भी, आत्ममुग्ध होते हैं। इनका मद और गर्व इन्हें नायक कम खलनायक अधिक प्रतीत करवाता है जैसे रावण आदि। भीम आदि भी स्वभाव से इसी श्रेणी में आयेंगें। चारों की अपनी अपनी सीमा रेखा है। इससे इतर भी अनुकूल, दक्षिण, शठ, धृष्ट आदि जैसे नायकों के प्रकार भी गिनाये गये हैं। इनका आधार शृंगार है।

आज के दौर की बात करें तो इस तरह की शास्त्रीय निष्कर्ष एक नीरस अलाप जान पड़ते हैं क्योंकि आज के समय में नायक कहीं है ही नहीं लेकिन विडंबना यह है कि आज हर कोई नायक हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जमाने सभी स्वयं को नायक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और वह भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करते हुए। आज वह समय है जबकि यह शब्द मूल अर्थ के साथ ही अपनी परिभाषा खो चुका है। जब शब्द अपनी सत्ता खो देते हैं फिर उसके बाद वह एक अलग अर्थ की प्रतिध्वनि करते है जो शब्द और अर्थ दोनों से परे होती है। जैसे ‘बाज़ीगर’ फिल्म में खलनायक की सभी विशेषताओं का अनुपालन करते हुए भी शाहरुख अंत में तमाम जन को रुलाते हुए उनका नायक बन जाता हैं और ‘खलनायक’ का कार्य करते हुए भी संजय दत्त नायक बन जाता है उसी तरह ‘आषाढ़ का दिन’ का नायक कालिदास अंत आते-आते अपनी परिणति में खलनायक लगने लगता है और विलोम मानवीय दुर्गुणों के साथ ही नायक दिखाई देता है। इसी तरह ‘गुण्डा’ का नन्हकू सिंह भी गुण्डा नहीं रह जाता। ‘परदा’ के मुंशी पीरबक्श भी अंत में बस सहानुभूति के पात्र भर रह जाते हैं। माना जाता है कि समय परिवर्तन के साथ ही शब्द अपनी अर्थवत्ता खो देते हैं। आज ‘नायक’ की भी वही परिणति देखी जा सकती है।

आज नायकत्व कहीं नहीं हैं वह पराजित हो चुका है। नायकत्व एक ढोंग भर रह गया है जिसे हम ज़बरन ढ़ो रहे हैं। राजनैतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, परिवार हो याकि साहित्य हो। गाँव से लेकर शहर तक सभी जगह नायकत्व पराजित हो चुका है। आज जबकि हम एक भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं तब कहीं कोई चमत्कार घटित होता नहीं दिखता कि इसी भीड़ को चीर कर कोई नायक आयेगा और सब कुछ व्यवस्थित कर जाएगा। यह एक कल्पना मात्र बन कर रह गया है । आज गांधी, आज़ाद, भगत सिंह, आंबेडकर के तिहाई गुण भी नदारद हैं। यह ऐसा दौर है कि अगर कहीं नायक बनने की चेष्टा भी हुयी तो वह भी ‘वन मैन शो’ बन कर रह गयी है। सत्ता के नियंताओं नें सामान्य जन को ही इस नायकत्व से दूर कर दिया। राजनैतिक परिदृश्य की बात करें तो अमेरिका में ट्रम्प हों या उत्तर कोरिया के किम जोंग उन हो, साथ ही एशिया के भी कई देशों में भी यह देखने में आया है कि एक व्यक्ति विशेष के फलक पर आ जाने से बाकी सभी ‘नन ऑफ़ पर्सन’ हो गए हैं। ऐसे नायकत्व से जनोपेक्षी सरोकारों का कोई साबका नहीं है।

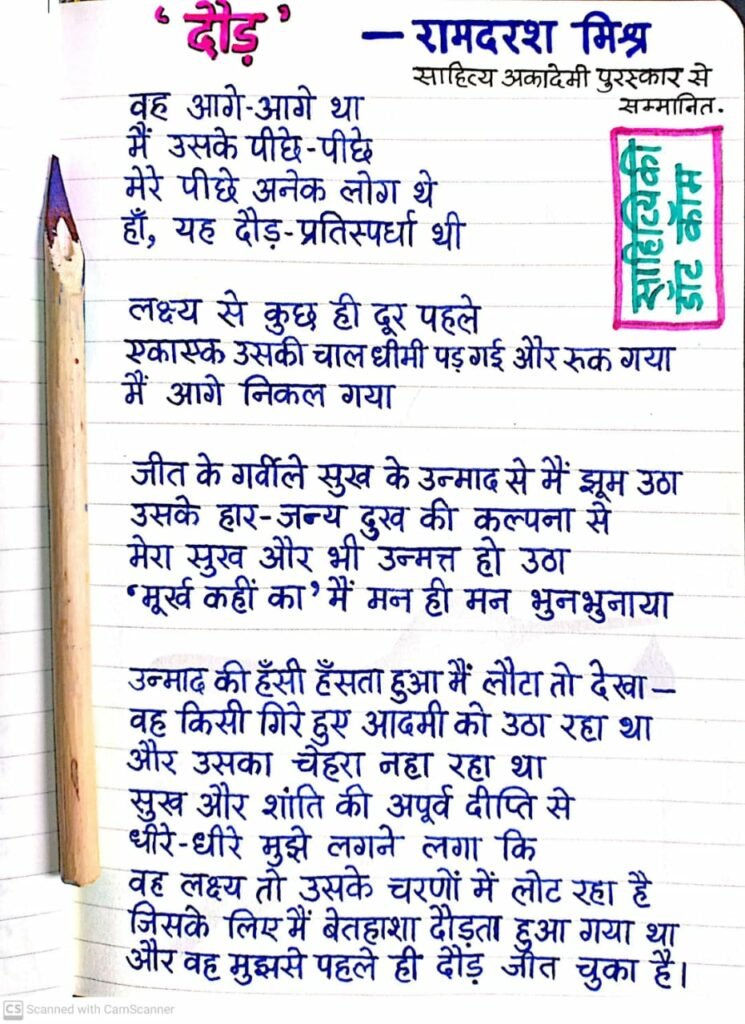

साहित्य की बात की जाए तो यह कह सकते हैं कि यह पराजित नायकत्व का दौर है। अगर किसी बलात्कारी को नायक मानने का साहस साहित्यिक बिरादरी में बचा है तो भले ही वह मनु को नायक मान सकते हैं। मोहन राकेश के ‘आधे अधूरे’ का महेंद्र है जो प्रताड़ित होता है, डांट खाता है, बार-बार उपालम्ब झेलता है, बाहर जाता है लेकिन फिर लौट कर वहीं आता है उसे सावित्री की गालियाँ अच्छी लगती हैं। एक नायक ‘मैला आँचल’ का बावनदास भी है। अंततः वह देखता है कि कहीं कुछ शेष नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। उदय प्रकाश के नायक ‘मोहनदास’ को देखिये। उसमें कौन सा नायकत्व बचा है, वह कौन सा यथार्थ जीता है, जिसकी पहचान को चुरा लिया गया है। ‘मुझे चाँद चाहिए’ की वर्षा वशिष्ठ की आकांक्षा को देखिये। वह चाहती क्या है? उसकी कल्पना क्या है, कामना क्या है? उसे सिर्फ सबल होना है और बाज़ार का हिस्सा होना है। उसमें हम नायकत्व के कौन से गुण देख सकते हैं? वह सामाजिक परिवर्तन में किस भूमिका में है। थोड़ा पीछे की ओर देखें तो प्रेमचंद के गबन के रमाकांत में या रंगभूमि के सूरदास में या गोदान के होरी का जो नायकत्व है उसके क्षैतिज विस्तार भिन्न हैं लेकिन उसमें भी हम पराजय का बोध ही अधिक पाते है, लेकिन फिर भी उनमें एक जिद है जो बाद के दौर में नहीं है। एक जिद है हमें कुछ करना है, हमें आगे जाना है, कुछ करना है, व्यवस्था से लड़ना है लेकिन धीरे-धीरे बाद के दौर में तो यह जिद भी खत्म होती चली गयी और व्यक्ति अपनी टूटन में ही विन्यस्त होता चला गया और अंततः अपने अँधेरे का दास हो गया। यह ऐसा अन्धेरा है जो काफ्का के साहित्य की याद दिलाता है।

यह समय काफ्का के नायकों का समय है। चारों और भयानक अन्धेरा है, कहीं भी रोशनी की कोई किरण नहीं दिखाई देती है, हर तरफ भय है, आतंक है, आपको यह भी नहीं पता कि अगले आने वाले क्षण में क्या हो, जीवन आशंकाओं से घिरा हुआ है। काफ्का के नायकों की समस्या यह नहीं है कि वह अपनी समस्या सुलझा नहीं पाते याकि वह अपनी समस्याओं से भयभीत हैं बल्कि उनकी समस्या यह है कि वास्तविक दुनिया में रहते हुए भी वह जी पाने भर का भी धैर्य और साहस नहीं जुटा सकते हैं।

शरतचंद की एक पाठिका ने यह बात स्वीकार की है कि वह अपने घरवालों से विद्रोह कर, चुपचाप एक पुरुष के साथ परदेश चली जाना चाहती थी लेकिन उसी दिन उसने शरतचंद का उपन्यास ‘चरित्रहीन’ पढ़ा और रातों रात अपना फैसला बदल लिया, जिसके लिए आजीवन वह शरतचंद की ऋणी रही, क्योंक जिस पुरुष के साथ वह जाना चाहती थी वह पहले से ही विवाहित था। तो ऐसा भी हुआ है कि कभी-कभी साहित्य के पात्र नहीं बल्कि स्वंय साहित्यकार भी नायक बन कर उभरे हैं। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो साहित्यकार भी ऐसा कोई आदर्श स्थापित करते नहीं दिखाई देते हैं। एक पक्ष यह भी है कि साहित्य जलती हुयी मशाल है जो समाज को आग और रोशनी देता है लेकिन इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि साहित्य से किसी बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है।

कहना यह है कि अब यह बात सर्व स्वीकार्य होनी चाहिए की हमारी वृहत्तर कलाएं याकि साहित्य कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं करते हैं बल्कि वह तो बस हमारी आपकी चेतना को परिष्कृत करते हैं कि हम सचेत हों और अपने समय की विरूपताओं के खिलाफ खड़े होने का साहस कर सकें। आज कितने ऐसे साहित्यकार हैं जो अपने पाठकों के भीतर कोई ऐसा आदर्शवादी याकि यथार्थवादी ही सही, नायक उठा कर खड़ा करते है जो किसी भी परिस्थिति में उसके मनोबल को सम्बल प्रदान कर सके और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तब इस तमाम लिखत-पढ़त का औचित्य क्या है? इस आत्ममुग्धता के दौर में हिंदी पट्टी में आज जो लिखा जा रहा है वह तत्काल हमारी संवेदना जगाने में भले ही सफल हो जाए लेकिन लम्बे समय तक उसका असर नहीं रह जाता है। आज उस पर बाज़ार हावी है। आज वह हमें लहना सिंह, बाबा भारती, डॉ प्रशांत, निपुणिका, सुनीता, मित्रो आदि जैसा नायकत्व देने में असमर्थ है। आज सामान्य जन के लिए ‘शक्तिमान, बालवीर, हैरी, नागिन जैसे घोर काल्पनिक और चमत्कारिक शक्तियों से लबरेज नायकों से कहीं अधिक, अपने अधिकारों के लिए, सड़क पर उतर जमीनी लड़ाई लड़ते ‘निमकी’ जैसे चरित्र की आवश्यकता है।

साहित्य की बात की जाए तो कहा जा सकता है कि यह एकदम जरूरी नही है कि कोई चमत्कारिक चरित्र ही गढ़ा जाए । कबीर की तरह स्वयं साहित्यकार भी हमारे लिए एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। नायक का सीधा सरोकार सामान्य जन से है। खाए-पिए-अघाए वर्ग को किसी भी नायक और उसके नायकत्व से क्या सरोकार है। आज एक बार पुनः आवश्यकता है ऐसे नायकत्व की जो जन सामान्य के सरोकरों से सीधे जुड़ कर उन्हें संबल प्रदान कर व्यवस्था से लड़ने की ऊर्जा और सामर्थ्य प्रदान कर सके।